ブログ

ブログ 大富豪が教えてくれた「頭の回転」と学びの本質

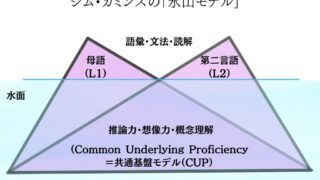

大富豪が教えてくれた「頭の回転」と学びの本質毎年、生徒と大富豪をしていると、あることに気づきます。すぐにルールを理解できる子もいれば、何年もかかる子もいるということです。同じマークで3枚以上の連続(例:4・5・6)が必要なのに、「9を3枚出していい?」と聞いたり、「7と8の2枚は出せる?」と出してきたりする子もいます。決してふざけているわけではありません。情報処理が追いついていないのです。まだ成長しきっていない子どもたちにとって、大富豪は実はかなり高度なゲームのようです。同じマーク+連続+3枚以上という条件3が最弱、2が最強という特殊な強さの順番8や2では上がれないという制限自分の順番の把握他人の出したカードの記憶戦略の構築これらを同時に処理しなければなりません。ワーキングメモリや実行機能がまだ十分に発達していない子にとっては、これは大きな認知的負荷になります。覚えていないのではなく、毎回ルールを再構築しているのです。一方で、幼い頃からカードゲームを真剣にやってきた子は、明らかに頭の回転が速いです。順番を自然に追える先を読めるすぐに切り替えられる戦略を立てられるカードゲームは、処理速度...