授業中のやりとり

先日の授業で、ある長文にこんな文が出てきました。

Ken watches TV.

He sees a program about animals.

He learns that penguins cannot fly but can swim very well.

そこで私は生徒に質問しました。

「このKenって何歳?」

生徒たちは「小学生?」「10歳くらい?」と答えます。

理由を聞くと、前の文に「サッカーをしていたけど雨だと本を読む」という描写があり、そこから「10歳ぐらい?」と推測したのだそうです。

そこで私は問い返しました。

「え、じゃあみんなはペンギンが飛べないって知ったのは10歳とか12歳なの?」

すると生徒たちは「そんなわけないじゃん!」という反応をし、そのあとは、

「じゃあ4歳?5歳?」

「でもサッカーするんでしょ?」

と議論が始まり、結局「5〜6歳くらいかな?」という結論にたどり着きました。

「なんで5歳?」

ところがその後、一人の子が改めてこう聞いてきました。

「なんで5歳?10歳じゃダメなの?」

この子は、「ペンギンの知識(3歳くらいで知っている)+サッカーができる年齢(小学生くらい)」を組み合わせて年齢を推測するという問いかけの意図を理解していなかったのです。

そこで説明してようやく、「ああ、そういうことか!」と腑に落ちた様子でした。

つまり、この子は与えられた情報を「自分の中に取り込んで想像して読む」というプロセスがまだ結びついていなかったのです。

英語力の問題ではなく「読解力+想像力」

このやりとりは、実は 英語力(L2)の不足ではありません。

問題になっているのは、本文をどう読み取り、どう想像力と結びつけるかという 共通の思考力 なのです。

単語や文法の知識があっても、頭の中でイメージ化できなければ文章はただの「文字の列」にしか見えません。

こうした「想像しながら読む力」が育っていないと、中学・高校に上がってから長文問題でつまずきやすくなります。

ジム・カミンズの理論で整理すると

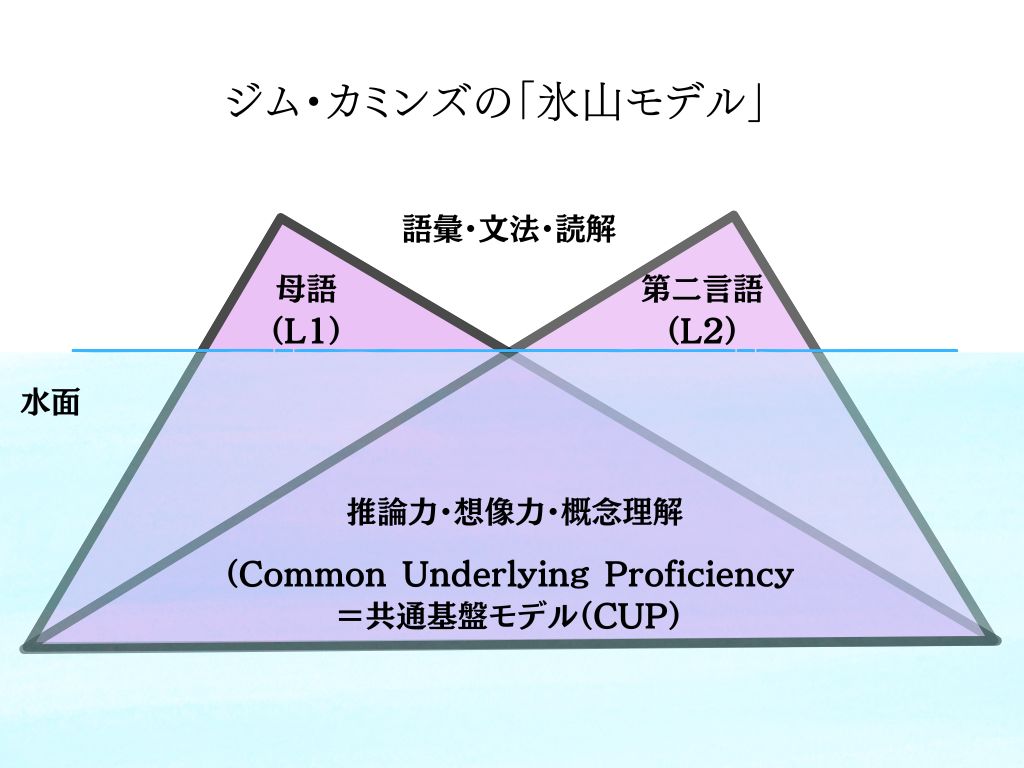

ここで役立つのが、ジム・カミンズ (Jim Cummins) の CUP(Common Underlying Proficiency=共通基盤モデル) です。

- 日本語(母語)は L1

- 英語(第二言語)は L2

- そして両者は、氷山の下に広がる「共通基盤(CUP)」に支えられています。

表面的には日本語と英語は別々に見えますが、推論力・想像力・概念理解 といった部分は共通しています。

今回の「ペンギン+サッカー=年齢を推測する」というやりとりは、まさにこの CUP=共通基盤 にあたる部分。

つまり、母語で育ててきた思考力や推論力が、英語を読むときにもそのまま影響しているのです。

更なる説明はこちら

どうすればいいのか?

だからこそ、英語学習で大切なのは 単語や文法の暗記だけではなく、読解力と想像力を育てること。

- 「この人は何歳くらい?」

- 「どんな場所にいる?」

- 「登場人物はどんな気持ち?」

文章から得られるヒントをもとに、自分の知識や経験とつなげて考える。

こうしたやりとりを積み重ねることで、文章は「ただの文字」から「意味のある情報」に変わります。

英語がまだ簡単なうちからこの習慣を育てておけば、

中学・高校で難しい長文を読むときも自然と「頭の中で映像化して理解する力」が働きます。

まとめ

「Kenは何歳?」という一見シンプルな問いかけから見えたのは、英語力ではなく、CUP=共通基盤にある思考力の課題でした。

英語を学ぶことは、母語で培った力をどう活かすかにも直結しています。

だからこそ、早いうちから「想像しながら読む習慣」を身につけておくことが、英語力の伸びにも、日本語の読解力にも大きくつながっていくのです。