教室の生徒に多読のアンケートを取りました!

答えてくれたのは43名

小4-6:8名

中学生:21名

高校生:12名

大学生&大人:2名

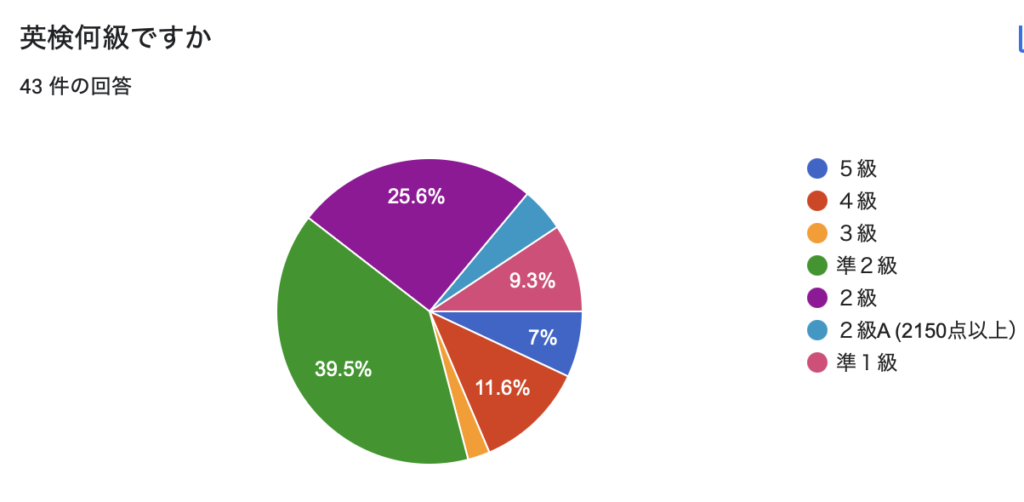

英検5級から準1までの方に書いてもらいました。

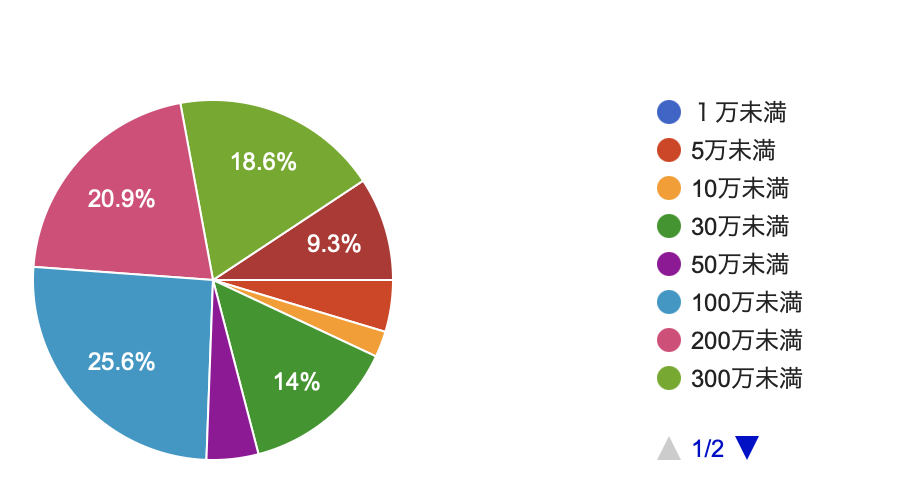

読了合計語数

↑9.3%は500万語未満です

100万語を超えている人が48.8%もいるんですね😳!

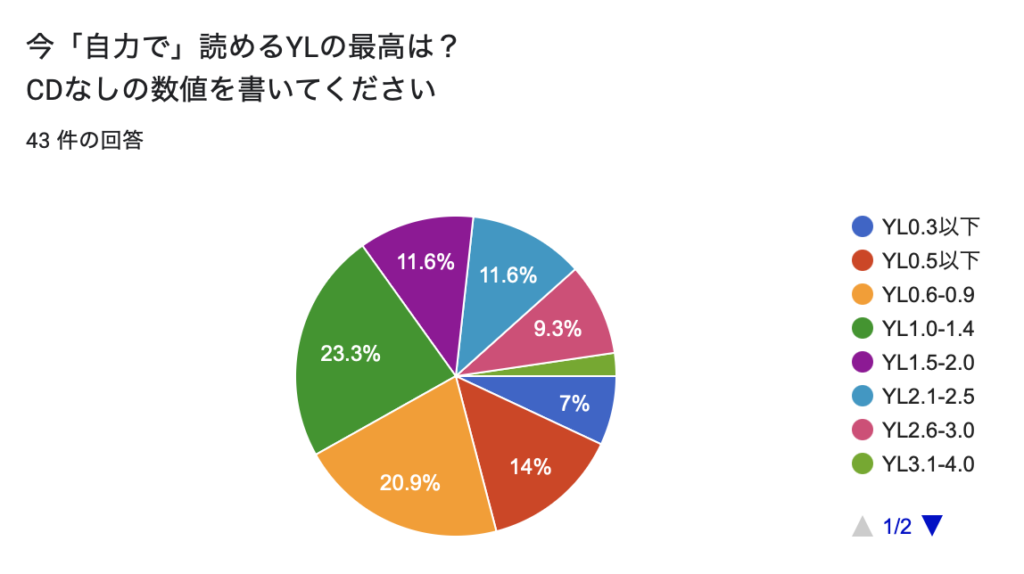

自力で読めるレベル

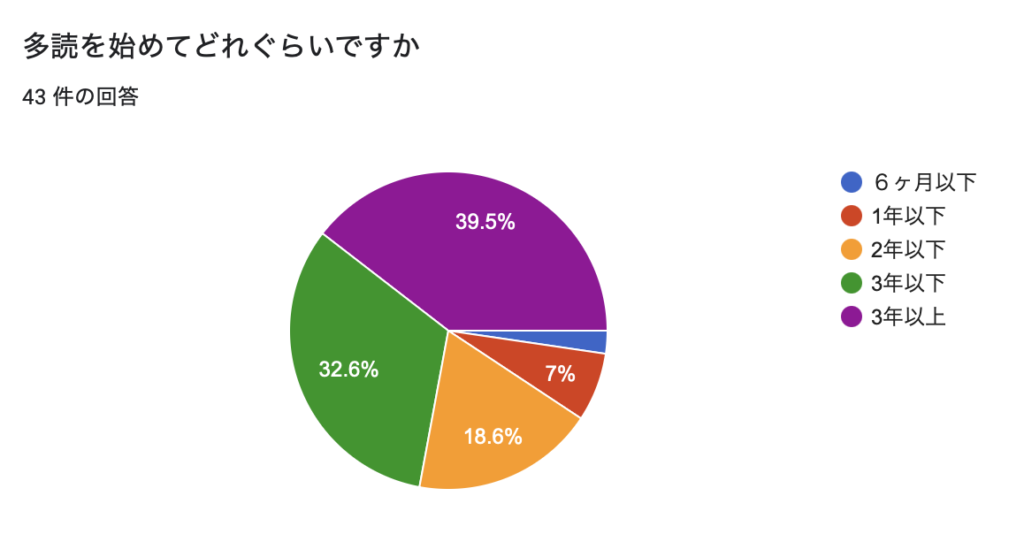

多読期間

英検級

英語4技能への自分の得手&不得手

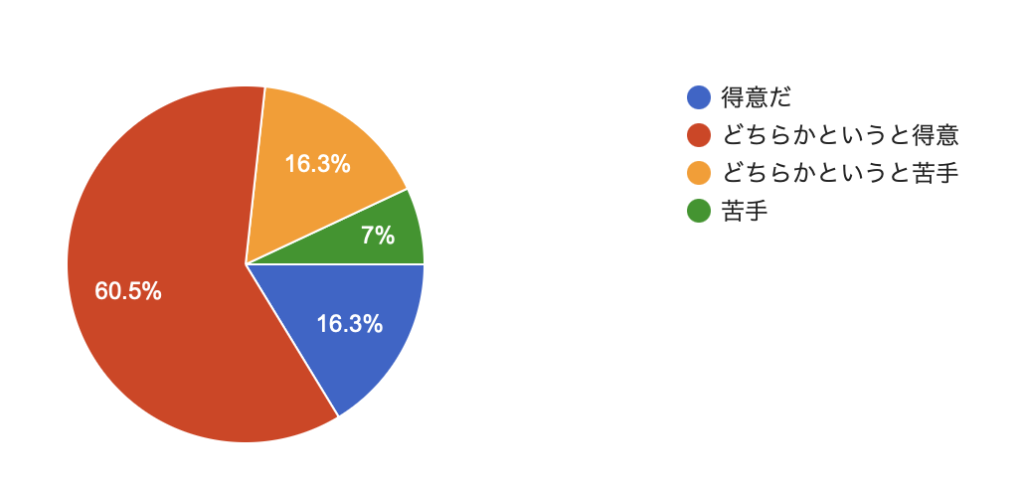

リスニング

やっぱり多読をやってる人はリスニングが得意なんですね!

3/4人が「得意」&「どちらかというと得意」と回答しています😍

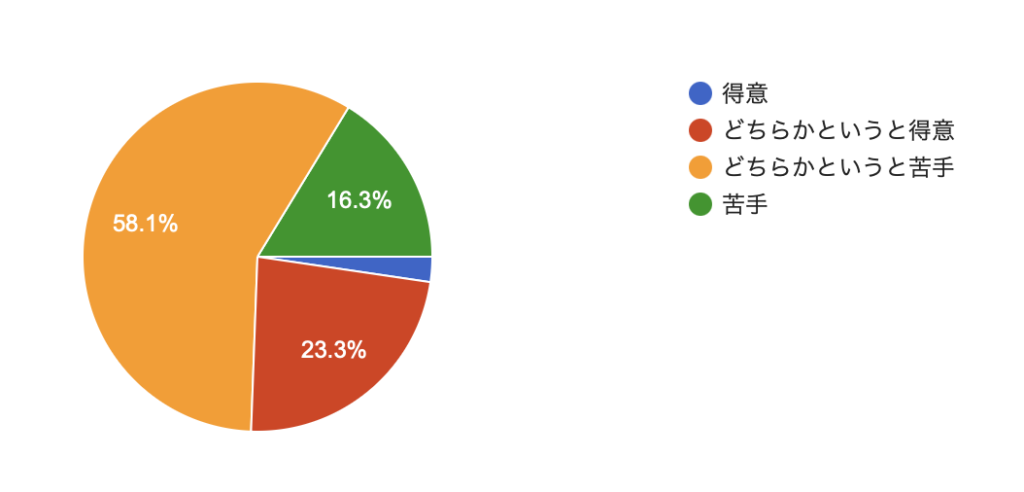

スピーキング

「苦手」だと思っている子がこんなにいるんですね。

25年度は「得意」と思えるようなレッスンをしていきたいと思います!

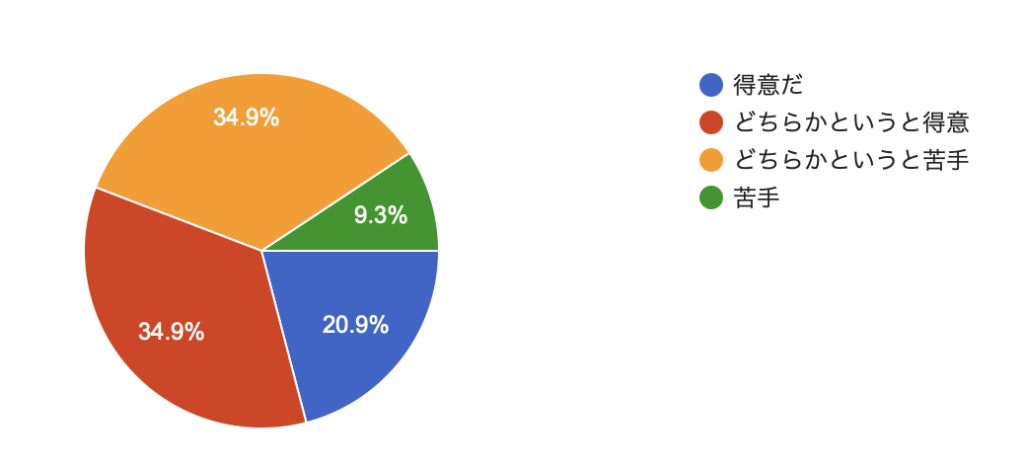

リーディング

多読教室の子たちでも「読むのが苦手」と感じている子達が多いのは毎年のことです。

これは「多読だけ」ではなかなか難しいことを物語っています。

精読も上手く組み合わせていかないといけませんね。

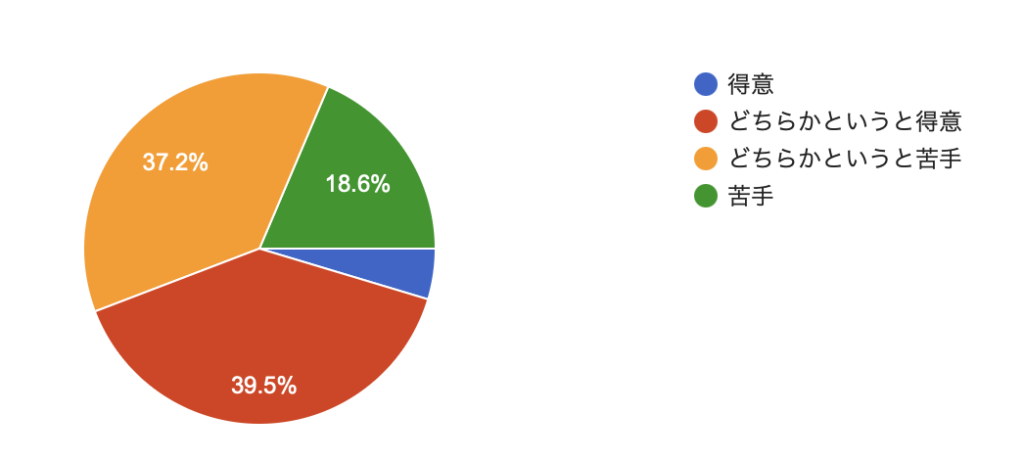

ライティング

「得意」と思う子が多くてホッとしました(笑)

ライティングをしっかり学べるカリキュラムになっているのでこの結果はなかなかいいですね!

生徒たちからの質問

最近YLを上げないでずっと2.0-2.6を読んでいるのですが、ここから上げるには?

YL 2.6から次に進むためのポイント

- 少しだけ難易度を上げる

- YL 2.0-2.6の本をしっかり楽しめているなら、急激に難しくしないほうが良いです。

- YL 2.7-3.0は、少しだけ語彙が増えたり、文章が長くなったりする程度なので負担が少ないです。

- シリーズものの続き

- 例えば、「Magic Tree House」シリーズはYL 2.6くらいですが、後半や他のシリーズ(Merlin Missions)はYL 3.0付近になるため、無理なくレベルアップできます。

おすすめの次のYL本(YL 2.7-3.0)

Magic Tree House Merlin Missionsシリーズ

- YL:2.8-3.0

- 特徴:少し文章が長くなり、語彙が増えるが、ストーリー展開は馴染みがあるためスムーズ。

Geronimo Stiltonシリーズ

- YL:2.8-3.5

- 特徴:文章がやや長めで語彙も増えるが、イラストが多く、話が楽しいため、難しさを感じにくい。

The Boxcar Childrenシリーズ

- YL:2.8-3.0

- 特徴:シンプルなミステリーで、キャラクターが親しみやすい。日常会話が多く、実践的な英語力がつく。

まとめ

まずはYL 2.7-3.0の範囲で、無理なく進めるシリーズを選ぶのがポイントです。

ストーリーが楽しいと感じながらも、ちょっと難しいけど読めるくらいがベストです。

もしYL 3.0の本が難しく感じたら、YL 2.6-2.8で読解力を固めてから再挑戦しましょう。

次の一冊を選ぶときは、「ワクワクするか」「読みたいと思うか」も大事にしてくださいね!

どのくらいのペースでYLが上がるのが良いですか?

英語多読におけるYL(読みやすさレベル)の上がり方には個人差がありますが、無理なく自然に上げていくのが大切です。

無理に上げると読書が苦痛になり、せっかくの多読習慣が続かなくなるリスクがあるため、次のようなペースがおすすめです。

YLの上げ方の目安

YL 0.1〜1.0(初心者・児童向け)

- 目安期間:1〜6か月

- ステップアップペース:0.1〜0.2ずつ上げる

- ポイント:この時期は絵本やリーダー本をたくさん読み、英語に慣れることが目標。

YL 1.0〜2.0(やさしい読み物レベル)

- ステップアップペース:0.2〜0.3ずつ上げる

- ポイント:会話文が多くなるため、物語の流れを追う力をつける。

- シリーズものが効果的。

YL 2.0〜3.0(児童書レベル)

- ステップアップペース:0.3〜0.5ずつ上げる

- ポイント:少し長めの文章に慣れることが重要。

- 物語を楽しめるかどうかが大事。

YL 3.0〜4.5(中級者向け)

- ステップアップペース:0.5ずつ上げる

- ポイント:文量が一気に増えるため、集中力と語彙力が必要。

- 簡単に感じたら次のYLに進む、少し難しいと感じたら同じレベルで数冊読む。

YL 4.5以上(中上級者向け)

- ポイント:長編や難解な表現が増えるが、内容が面白いかどうかが大事。

理解度どのぐらいになったら次のYLに進むべきか教えて欲しい

YLを上げるタイミングのチェックポイント

- 80%以上理解できるか

- 辞書なしで流暢に読めるか

- ストーリーが自然に楽しめるか

- 読んだ後に「物足りなさ」を感じるか

多読中にわからない単語が出てきた場合、わからないままなんとなく読み進めてもいいですか?

結論から言うと、「わからない単語が出てきても、そのまま読み進める」 でOKです!

これが多読の基本ルールです。

ただし、「なんとなく読み進めていいか?」と聞かれると少しだけ補足が必要です。

多読の基本ルール:辞書を引かない理由

- ストーリーを楽しむことが第一目的だから

- 辞書を引くと読むリズムが崩れ、物語に集中できなくなります。

- 英語を「意味のかたまり」として感じる力をつけるためには、止まらずに読むことが大事です。

- 推測力を鍛えるため

- 文脈や前後の文章から、単語の意味を推測する力が育ちます。

- 実生活や試験でも、すべての単語を理解できるわけではないため、推測力は重要なスキルです。

- わからない単語があっても全体がわかればOK

- 多読では「全体の理解」を重視します。

- 一つ一つの単語にこだわるより、話の流れや内容をつかむことが大切です。

「なんとなく読む」時のコツ

- 文脈から意味を想像する

- わからない単語があっても、前後の文章や絵のヒントを活用して、なんとなく推測してみましょう。

- 読んでいるうちにわかることもある

- 何度か同じ単語が出てくるうちに、意味が自然とわかってくるケースもあります。

- 同じ本を繰り返し読むと、2回目以降に意味がクリアになることが多いです。

- 気になる単語はメモしておく

- 読み終わった後に、特に気になった単語だけをまとめて調べると学習効果が高まります。

- ただし、読む途中で調べないことが大原則です。

どうしても理解できないときは?

- ストーリー全体がわからないレベルなら、その本がレベルオーバーかもしれません。

- そういうときは、もう少しYLが低い本に戻って自信をつけてから再挑戦しましょう。

自分の好きなジャンルのもので多読を進めても良いですか?ジャンル偏りなく読んだ方がよいですか?

結論:好きなジャンルで多読を進めてOKです!

むしろ、好きなジャンルを優先する方が効果的です。

理由はシンプルで、「楽しいから続けられる」という点が多読においては何よりも大切だからです。

好きなジャンルで読むメリット

- モチベーションが持続する

- 自分がワクワクするジャンルなら、途中で投げ出すリスクが少ないです。

- 「次はどうなるんだろう?」という好奇心が学習意欲を支えます。

- 語彙や表現が定着しやすい

- 同じジャンルには似たような語彙や表現が繰り返し登場します。

- 特にファンタジーやミステリーなどは、ジャンル特有のボキャブラリーが蓄積されていきます。

- 読みやすさがアップする

- ジャンルが統一されていると、背景知識があるため理解がスムーズです。

- 例えば、ファンタジーが好きなら「魔法」「冒険」「友情」などの語彙が頭に入りやすくなります。

ジャンルを偏りなく読むメリット

もちろん、いろいろなジャンルを読むことにもメリットがあります。

- 語彙の幅が広がる

- ファンタジー、ミステリー、ノンフィクション、歴史など、異なるジャンルで異なる語彙が使われます。

- 特に実用的な語彙を増やしたい場合は、ノンフィクションや日常会話が含まれる本を取り入れると効果的です。

- 異文化理解が深まる

- 現代ドラマやヒストリカルフィクションを読むと、異なる時代や文化に触れることができます。

- 英語だけでなく、異文化や価値観も学べるのが多読の醍醐味です。

- 多角的な視点が身につく

- 多読の目的の一つは「英語で考える力」を養うこと。

- 異なるジャンルを読むと、柔軟な思考力が身につきます。

バランスの取り方のコツ

基本は好きなジャンル中心でOKですが、次のポイントを押さえるとより効果的です。

- 8割は好きなジャンル、2割はチャレンジジャンル

- 基本は好きなものを読んでOK!ただし、たまに違うジャンルを試して新しい表現に触れるのも良いです。

- ジャンルごとのシリーズを決める

- 例えば、ファンタジーは「Harry Potter」シリーズ、ミステリーは「Nancy Drew」シリーズなど、特定のシリーズを選ぶと読みやすくなります。

- YL(読みやすさレベル)を上げるときにジャンルを変える

- レベルアップ時に、あえて新しいジャンルに挑戦すると語彙力がバランス良くつきます。

「まずは好きな本から!」という気持ちを大切にしつつ、気分転換として別ジャンルに挑戦してみると、新たな発見があるかもしれませんよ。